Wie wird die Veloinfrastruktur finanziert?

Die Velofahrenden bezahlen ihre Zeche selber.

Velofahrende kommen grösstenteils selber für die Kosten auf, die sie verursachen. Das ist eine Tatsache, auch wenn Autofahrende gerne das Gegenteil behaupten.

Velofahrende bezahlen Steuern und damit für die Infrastruktur

Die Strasseninfrastruktur der Gemeinden finanziert sich ausschliesslich aus ordentlichen Steuereinnahmen. Und Steuern bezahlen bekanntlich alle Menschen, die zumindest etwas Geld verdienen, darunter auch Velofahrende. Der Anteil der Gemeindestrassen am ganzen Strassennetz beträgt 72 Prozent, also ziemlich viel. Der Anteil der Kantonsstrassen macht 25 Prozent und jener der Nationalstrassen lediglich rund 3 Prozent an der gesamten Strasseninfrastruktur aus – wobei anzumerken ist, dass Velofahrende in der Regel gar nicht auf die Autobahn wollen, selbst wenn sie dürften – hier zur Quelle.

Velofahrende haben ein schwieriges Verhältnis zu Kantonsstrassen

Einverstanden: Kantonsstrassen werden hauptsächlich aus Motorfahrzeugsteuern, aus der Schwerverkehrsabgabe und aus dem Treibstoffzollzuschlag finanziert. Hier kann man den Velofahrenden, wenn man denn unbedingt will, unterstellen, sie würden nur profitieren. Schaut man jedoch genauer hin, wird ersichtlich, dass sich in vielen Kantonen die Gemeinden innerorts an den Kosten beteiligen müssen. Kommt hinzu, dass der Kanton auf den Kantonsstrassen das Sagen hat und die Velofahrenden oft vergisst. In der Stadt Zürich führt das dazu, dass sich praktisch alle gefährlichen Stellen im städtischen Strassennetz auf Kantonsstrassen befinden – hier zur Quelle.

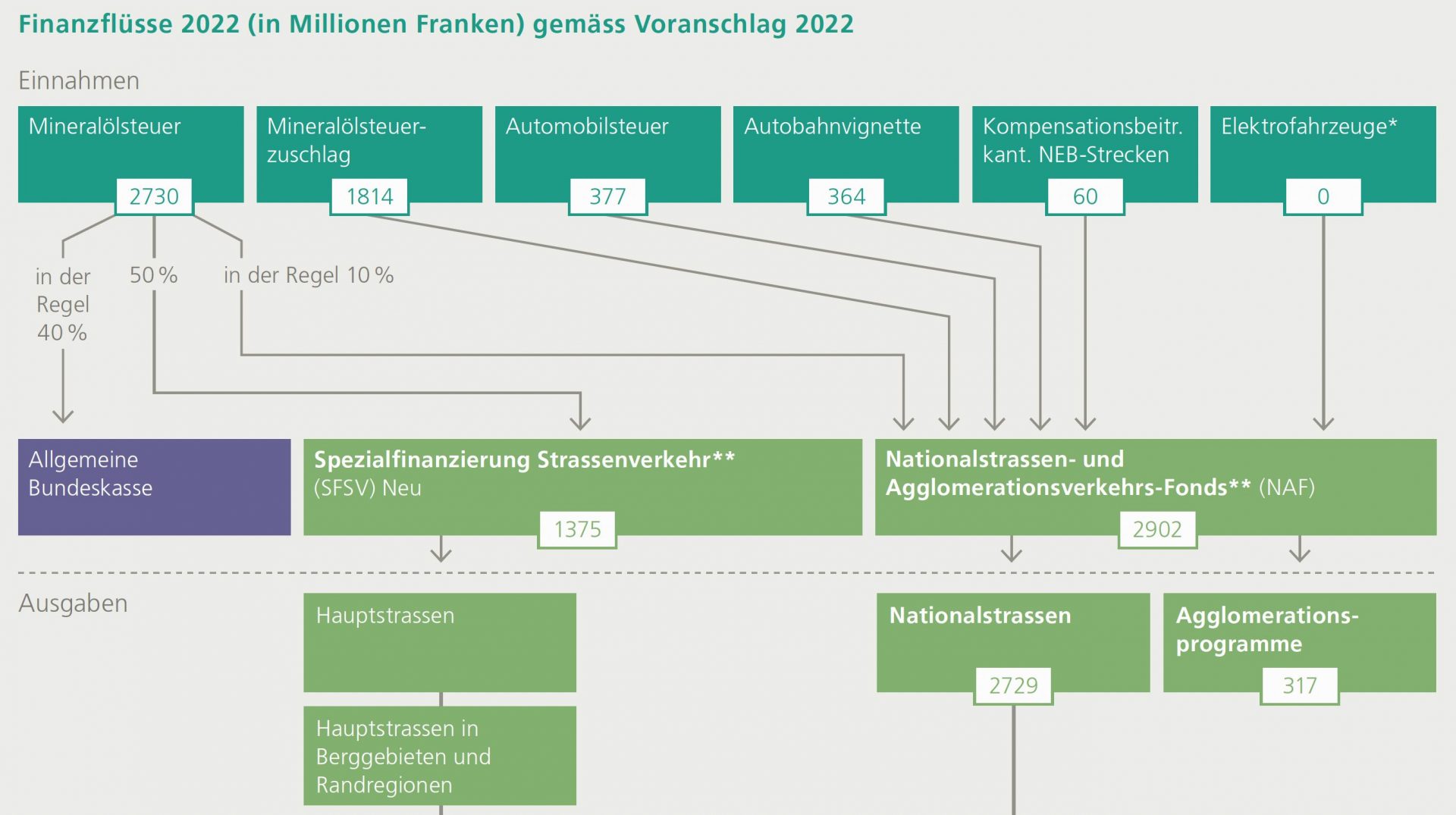

Wo die Milliarden aus dem NAF-Topf wirklich landen

Veloinfrastruktur wird auch aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) finanziert. Der Topf wird hauptsächlich durch die Abgaben der Autofahrenden gefüllt. Das stimmt. Aber hier muss man die Relationen sehen: Für 2021 rechnet man mit Einnahmen von rund 3 Milliarden Franken. 2,9 Milliarden davon werden für Betrieb, Ausbau, Fertigstellung, Unterhalt, Engpassbeseitigung und Kapazitätserweiterung des Nationalstrassennetzes eingesetzt. Für die Infrastruktur in Städten und Agglomerationen sind 400 Millionen eingeplant – und davon dürfte nur ein Bruchteil bei den Velofahrenden landen, weil es bekanntlich in der Agglo auch noch andere Verkehrsteilnehmende gibt, die mit ihren Gefährten leider mehr Raum beanspruchen als die Velofahrenden – hier zur Quelle.

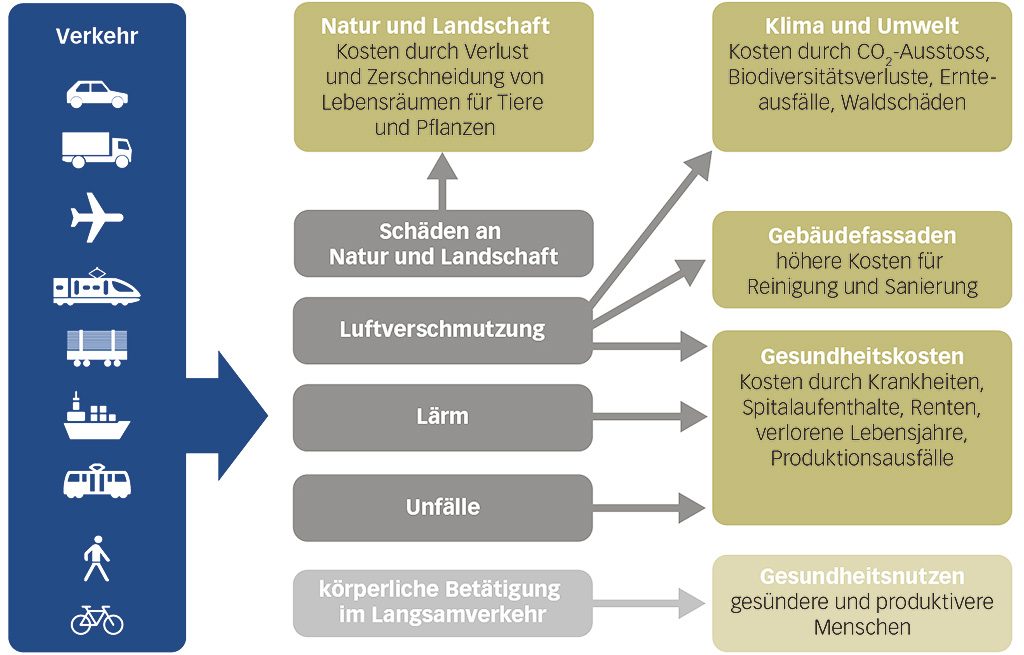

Autofahrende verursachen extrem hohe Externe Kosten

Last but not least muss man die externen Kosten miteinberechnen, also die Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden. Konkret handelt es sich dabei um die durch Luftverschmutzung, Lärmbelastung und Unfälle verursachten Kosten. Die externen Kosten des Velos sind im Vergleich zu jenen des motorisierten Privatverkehrs relativ tief, 571 Millionen versus 9,7 Milliarden: Sie sind also um den Faktor 17 tiefer! Es handelt sich dabei hauptsächlich um Velounfälle, die nur in zwei Dritteln aller Fälle von Velofahrenden verursacht wurden. Das heisst, zu einem Drittel müssten diese Kosten eigentlich den anderen Verkehrsteilnehmenden belastet werden, welche überwiegend Autofahrende sind. So oder so: Die Kosten werden beinahe vom Nutzen wettgemacht. Der Nutzen des Velos allein für die Gesundheit beträgt 456 Millionen Franken, jener des Autos ist inexistent – hier zur Quelle.